- Retrait en 2 heures

- Assortiment impressionnant

- Paiement sécurisé

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

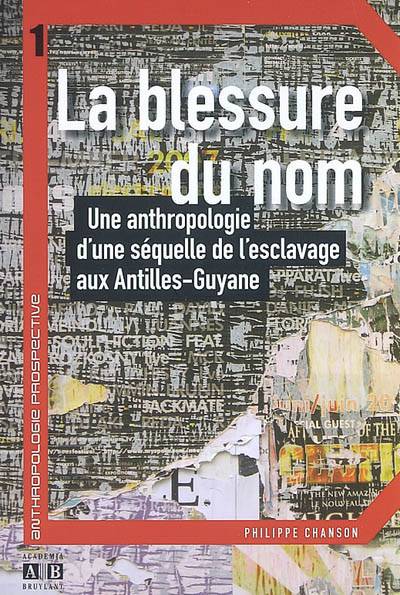

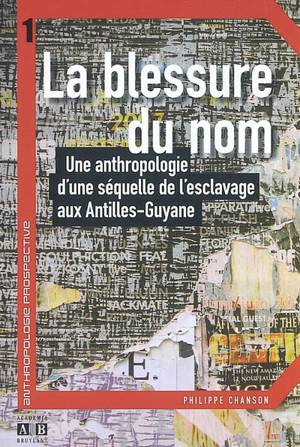

La blessure du nom

une anthropologie d'une séquelle de l'esclavage aux Antilles-Guyane

Philippe ChansonDescription

Au-delà des dichotomies recherche fondamentale - recherche appliquée et théorie académique - pratique

politique, il s'agit pour l'anthropologie prospective d'explorer les voies d'une science engagée dans les évolutions

et les enjeux sociétaux du 21e siècle.

La collection anthropologie prospective entend mettre à disposition d'un large public

des ouvrages concis - rédigés dans un style synthétique et enlevé - qui seront consacrés à des recherches

contemporaines et inédites, reposant sur une connaissance et une expérience approfondies du terrain.

Cette collection est dirigée par Pierre-Joseph Laurent. Olivier Servais et Anne-Marie Vuillemenot [professeurs à

l'UCL et membres du LAAP. Laboratoire d'anthropologie prospective. Louvain-la-Neuve, Belgique].

Anonyme - Passavoir - Crétinoir - Trouabal - Dément - Comestible - Macabre - Zéro - Malcousu

- Savon - Gouacide - Négrobar - Satan - Peccatus - Dangeros... Tels sont quelques-uns des

centaines de noms d'état civil saugrenus, dégradants et injurieux, redonnés aux esclaves africains

des Antilles et de la Guyane françaises libérés en 1848. Cette blessure identitaire, largement

et curieusement occultée, suinte encore sur ces terres créoles travaillées par trois siècles

d'histoire coloniale traumatique. Mais comment donc de tels noms ont-ils pu être attribués ?

L'étude ethnographique que propose cet ouvrage, travaillée par de longues années de terrain,

tente d'en entendre les réponses. Elle s'étaye tout à la fois sur le dépouillement de plus de

350 000 patronymes collectés dans ces départements français d'Outre-mer, des entretiens

notamment avec quelques figures éminentes de l'intelligentsia créole (Césaire, Glissant, Pépin,

Chamoiseau), le cumul de données historiques, culturelles, linguistiques, littéraires, ainsi que

sur la mise en oeuvre d'une anthropologie dite `fictionnelle' et pourtant contemporaine.

L'auteur, sensible au poids moral du nom, se penche d'abord sur le choc, la prégnance, la

proportion, les causes et les avatars de cette problématique si délicate ; reconstitue ensuite

les circonstances et conditions des processus d'attribution qui ont pu aboutir à de tels dénis ;

dégage également les pratiques et parades cathartiques de résistances mentales et culturelles

pour contrer l'affront du nom ; et termine en ouvrant la question de cette grave blessure également

subie par les créoles de l'Île Maurice, tout en s'interrogeant sur une possible réparation

du nom.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 160

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782872098606

- Date de parution :

- 26-06-08

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 130 mm x 190 mm

- Poids :

- 195 g

Seulement chez Librairie Club

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.